3/ La construction européenne et ses enjeux

1/ L'amorce de la construction européenne : un enjeu fondamental de l'après-guerre

En 1922, Richard Coudenhove-Kalergi, un autrichien, publie une proclamation intitulée

paneuropa dans laquelle il évoque une union paneuropéenne. Plus tard, il pense à une union douanière

pouvant rendre possible des Etats-Unis d'Europe.

En septembre 1929, Aristide Briand, ministre des affaires

étrangères, lors de la 10e session de la SDN, parle d'un « lien fédéral » entre états européens...

L’idée d’unir

les Européens s’inscrit à chaque fois dans une volonté de paix pour une Europe qui a longtemps été

conflictuelle avec des rivalités de puissance importantes.

Mais ce n'est qu'après la Seconde guerre mondiale,

dans un contexte bien précis, que l'idée de construire l'Europe est véritablement élaborée et mise en œuvre.

Comme le souligne Stella Gervhas, la construction européenne est bien « une idée, un projet, une

construction. »

A/ Des facteurs favorables à une volonté d'union

Le contexte de l'après-guerre est relativement favorable à des idées neuves. La Seconde guerre mondiale

a été particulièrement destructrice pour l'Europe tant au niveau économique que démographique. Les états

doivent reconstruire, régler de multiples difficultés. Dans un premier temps, ils pensent plutôt aux châtiments

à infliger tant aux Nazis qu'aux individus ou structures ayant collaboré avec l'Allemagne.

Les vainqueurs

veulent aussi préparer, organiser l'après-guerre et la paix.

La volonté d’une Europe pacifiée est essentielle

pour comprendre la construction européenne.

Mais certains hommes pensent à juste titre qu'une telle

reconstruction et réorganisation n'est possible que dans un cadre supra-national, un cadre large qui est le

cadre européen. Les initiateurs du projet européen sont généralement favorables à long terme à une Europe

fédérale dans un contexte où domine l’Etat-Nation et la volonté de préserver sa souveraineté.

a/ La volonté d'une Europe pacifiée : la paix comme fondement de la construction européenne

-des antécédents pour des premiers pas timides

Pendant la guerre, Altiero Spinelli un militant antifasciste, est interné par par le régime de Mussolini. Il

rédige en 1943 le manifeste de Ventotene (Ventotene est son lieu d'internement) dans lequel il souhaite la fin

de la division de l'Europe en états-nations proposant une organisation fédérale de l'Europe.

En 1946,

Winston Churchill souhaite que la France et l'Allemagne se réconcilient et pense que l'Europe peut et doit

s'entendre affirmant qu'il faut édifier une « sorte d'Etats-Unis d'Europe. »

Ce même Churchill avait imaginé

en 1942 une assemblée européenne pour que les états européens agissent en concertation. En juin 1946, est

créé le mouvement pour les Etats-Unis socialistes d'Europe dont le président est André Philip dont le but est

de créer une Europe socialiste indépendante des E.-U et de l'URSS. En septembre 1947, Coudenhove-Kalergi

organise le premier congrès de l'Union parlementaire européenne (UPE) réunissant 114 députés et sénateurs

de 10 pays européens dont le but est la promotion de l'idée fédérale européenne.

Enfin en mai 1948 se tient

un congrès international sur l'Europe à La Haye avec Churchill comme président d'honneur. Lors de cette

conférence sont abordés plusieurs idées et projets comme l'existence d'une Assemblée européenne élue au

suffrage universel, la suppression de ce qui limite les échanges entre états ou encore l'élaboration d'une

charte des droits fondamentaux.

L'idée européenne fait son chemin doucement et des hommes la

promeuvent avec conviction. Certes, les premiers paraissent et sont timides puisque les réalisations ne sont

pas encore concrètes.

-des premières réalisations encourageantes

L'idée de Churchill d'une Assemblée européenne se réalise en mai 1949 avec la création du Conseil de

l'Europe (traité de Londres) dont le siège est à Strasbourg.

Au départ 10 états en sont membres : France,

Luxembourg, Belgique, Danemark, Italie, Pays-Bas, Norvège, Irlande, Suède et Royaume-Uni. Le Conseil

de l'Europe a produit en novembre 1950 la Convention européenne des droits de l'homme.

Lors d'une

conférence à Paris est également créée l'organisation européenne de coopération économique ou OECE

(16 avril 1948) dont l'objectif initial est la répartition de l'aide économique américaine.

Elle comprend 18

états membres : France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Belgique, Grèce, Irlande, Islande, Italie,

Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie ainsi que la tri-zone (américaine, française et

anglaise) allemande. L’OECE devient en 1961 l’OCDE (organisation de coordination et de développement

économique), une OCDE à laquelle appartiennent les E.-U et le Canada également.

b/ Le rôle des E.-U et l'impact de la guerre froide dans l'union de l'Europe de l'Ouest

-des E.-U favorables à la construction européenne

Les Etats-Unis jouent un rôle important dans la construction européenne qu'ils soutiennent. Ils souhaitent

la réussite de la reconstruction économique afin de favoriser la croissance économique y compris celle des

E.-U. Ils sont persuadés que cette reconstruction sera plus facile dans le cadre d'une Europe plus unie.

C'est

pourquoi ils favorisent la mise en place de l' OECE destinée à répartir l'aide Marshall proposée aux

Européens en juin 1947.

Les E.-U poussent aussi la France à partir de 1948-1949 à établir de meilleures

relations avec l'Allemagne (la partie Ouest) et notamment à intégrer la toute nouvelle RFA en 1949. L’OECE

néanmoins n’est pas dans une logique d’intégration des Etats européens. Cette construction européenne est

également pour les Américains un moyen de freiner l’expansion du communisme en Europe.

-la guerre froide comme accélérateur de cette construction

La guerre froide est un autre facteur décisif de la construction européenne. L'expansionnisme soviétique

en Europe de l'Est et la mainmise corrélative du communisme et des partis communistes dans cette partie de

l'Europe conduit à les E.-U et l'Europe de l'Ouest à réagir.

La construction européenne s'inscrit aussi dans la

logique de la guerre froide et d'une Europe qui se clive. Le plan Marshall est proposé à l'ensemble de

l'Europe mais seule l'Europe de l'Ouest l'accepte.

Le 17 mars 1948 est signé le pacte de Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique

et le Luxembourg visant à la fois à penser ensemble le redressement économique mais aussi en voulant

organiser une défense commune avec la création d’un conseil militaire permanent. Les relations de plus en

plus tendues entre les deux grands a également conduit les Européens à signer en avril 1949 le pacte

Atlantique et donc d’intégrer une organisation voulue par les Américains à savoir l’OTAN. Dans un tel

contexte, les Européens de l’Ouest sont fortement liés aux Etats-Unis d’où l’idée souvent mise en évidence

d’une « Europe américaine » dans ces années 1947-1950.

B/ Les années 1950 : les premiers pas timides de la construction européenne

Le début des années 1950 sont décisives dans le processus de construction européenne : ces années

correspondent aux premiers pas de cette construction.

a/ CECA, CED : premières étapes et premières difficultés

La construction européenne se fait progressivement et en tâtonnant. La France est au départ hésitante

toujours méfiante par rapport à l'Allemagne. Les événements de 1948-1949 dont le blocus de Berlin et le

coup de Prague de février 1948 par lequel la Tchécoslovaquie devient communiste font comprendre aux

dirigeants français qu'il faut changer les relations avec l'Allemagne de l'Ouest et avoir une approche plus

pragmatique de la réalité internationale.

De plus des états comme ceux du Benelux (Belgique, Luxembourg

et Pays-Bas) sont favorables à une intégration économique. Il faut dire qu'ils se sont déjà entendu entre eux

pour former une organisation basée sur le libre échange à savoir le Benelux. Cette organisation est créée en

septembre 1944 par des gouvernements en exil à Londres.

La convention de création est signé en 1947 et

entre en application le 1er janvier 1948. Pour l'Allemagne de l'Ouest mais aussi pour l'Italie, la construction

européenne est perçue comme une réelle opportunité pour réussir la reconstruction. Quant au Royaume-Uni,

il paraît peu intéressé ne voulant pas perdre des éléments de sa souveraineté.

-la CECA, une démarche « initiatique »

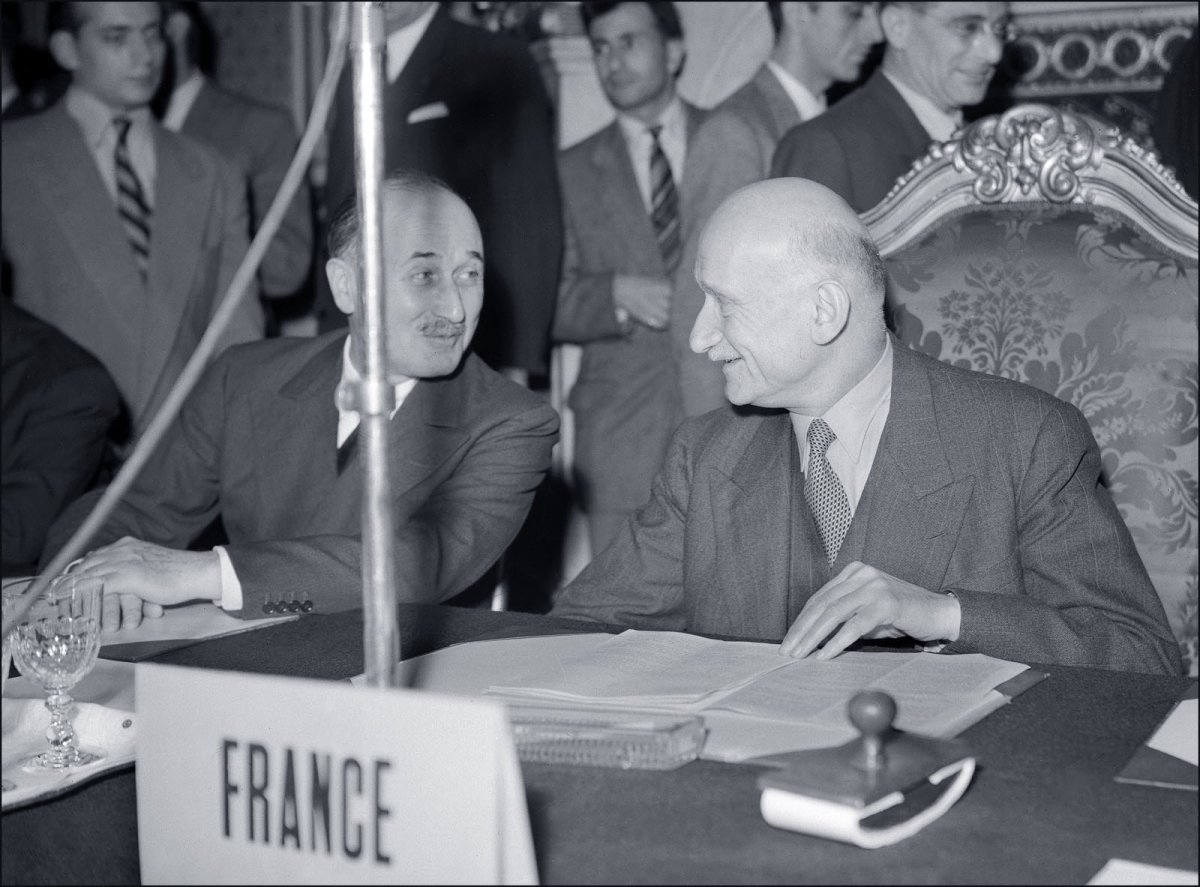

Le point de départ de la construction européenne est le plan proposé par le ministre des affaires étrangères

français Robert Schuman avec sa déclaration du 9 mai 1950. Cette déclaration est fortement inspirée par

Jean Monnet commissaire au Plan. Ce dernier était favorable à la construction européenne et avait imaginé

la création d’un organisme international pour gérer et contrôler la production de charbon et d’acier entre

l’Allemagne et la France.

Les deux hommes sont donc persuadés de la nécessité de construire l'Europe et

d'établir de nouvelles relations avec l'Allemagne. R. Schuman affirmait : « l'Europe n' a pas été faite, nous

avons eu la guerre. » d'où la nécessité de voir les choses autrement.

La déclaration Schuman propose de créer

une organisation européenne devant mettre en commun les productions de charbon et d'acier de la France et

l'Allemagne. R. Schuman et J. Monnet sont conscients que la construction européenne ne peut se faire que

par étapes. Le 18 avril 1951 est signé le traité de Paris donnant naissance à la Communauté européenne du

charbon et de l'acier (CECA : le traité a pris fin en 2002). Ce traité réunit dans une démarche commune la

France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

L'un des objectifs du traité (il faut

rappeler que le charbon et l'acier sont deux des fondements des puissance française et allemande) est de

contribuer à la croissance économique et de favoriser les échanges. Les états signataires acceptent de

transférer une part de leur souveraineté (une petite part) en créant une institution supranationale à savoir la

haute autorité composée de 9 membres désignés pour 6 ans et chargés de veiller au fonctionnement de

l'institution ( modernisation des productions, exportations...).

Il existe également une Assemblée de la CECA

composée de 78 députés (18 pour la France, l'Allemagne et l'Italie, 10 pour les Pays-Bas et la Belgique et 4

pour le Luxembourg) : cette assemblée a un pouvoir de contrôle sur la haute autorité. Pour la première fois,

des états européens même si cela ne concerne que le charbon et l'acier ont décidé la création d'une institution

étant au dessus des états. Il faut signaler que les Britanniques n’adhèrent pas à ce projet afin de préserver leur

souveraineté.

-la CED : un échec montrant une construction délicate

Un autre projet est lancé rapidement celui de la création d'une Communauté européenne de défense

(CED) : proposition faite par Jean Monnet. Il s'agit de créer une armée européenne avec comme pour la

CECA des institutions supranationales en lien avec l'OTAN. Le traité instituant la CED est signé par les 6

états membres de la CECA le 27 mai 1952 et ratifié par la RFA, La Belgique, le Luxembourg et les Pays-

Bas. Dans ce contexte, une commission est même créée en 1953 pour penser un projet de communauté

politique. Mais l' Assemblée nationale française rejette la CED le 30 août 1954 (319 voix contre 264) :

beaucoup de députés français sont hostiles à une telle perte de souveraineté et à la renaissance par ce biais

d'une armée allemande.

La CED ne peut donc être mise en place : il s'agit d'un échec de la construction

européenne. Cet échec révèle l'incapacité encore actuellement à construire une Europe de la défense. En

octobre 1954, la question du réarmement de la RFA dans le nouveau contexte de guerre froide est réglé par

l'intégration de la RFA dans le traité de Bruxelles qui avait été signé entre la France, le Royaume-Uni et les

états du Benelux en 1948 : un traité donnant naissance à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), une

organisation de défense collective ayant aussi des buts de coopération politique et économique.

L'entrée de la

RFA dans l' UEO permet à cette dernière d'intégrer l'OTAN en 1955. L'échec de la CED est temporaire et

l'Europe décide de se construire autrement.

Toutefois en 1954 la construction européenne semble être dans

sa première impasse : il faut donc relancer le projet. L’échec de la CED marque la tension essentielle dans

cette construction européenne entre fédéralisme et souverainisme sachant que les Etats veulent préserver

leurs souverainetés et ne semblent pas prêts à construire véritablement une Europe fédérale. L’échec d’une

politique de défense commune est durable même si depuis le traité de Maastricht de 1992 a été mis en place

une politique étrangère et de défense commune. Cet échec induit aussi une dépendance sur le plan militaire

par rapport aux Etats-Unis et à l’OTAN.

b/ Des traités majeurs : les traités de Rome

-les traités de Rome : une étape décisive

Après l’échec de la CED, il faut relancer le projet européen ce qui se réalise en 1955 lors d’une conférence

organisée en Italie à Messine. Lors de cette conférence, il est proposé de continuer le processus européen en

développant « des institutions communes » mais aussi par « la fusion progressive » des économies. »

Pendant deux ans, on réfléchit et pense à la mise en œuvre de cette relance ce qui aboutit aux traités de Rome

en mars 1957. On peut donc voir que la construction européenne repose sur des temps d’arrêt et qu’il est

souvent nécessaire de relancer la construction européenne.

Une étape essentielle de la construction européenne est bien la signature des traités de Rome en mars 1957

par la France, la RFA, l'Italie et le Benelux. Le premier traité permet la création de la Communauté

économique européenne (CEE) et le second la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou

Euratom). Ces traités sont entrés en application en janvier 1958 l'objectif de la CEE est la mise en place d'un

marché commun ainsi qu'un rapprochement des politiques économiques des états membres.

Euratom a

comme but la formation et le développement d'une industrie nucléaire européenne. Par rapport à la CECA, la

CEE est beaucoup moins supranationale. En effet, l'institution clé est le Conseil des ministres européens

composés des ministres des 6 états membres. La commission européenne qui est créée a simplement un droit

d'initiative et l'Assemblée européenne (142 délégués désignés par les parlements des états membres) ancêtre

du Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif. Le démantèlement des droits de douane et des restrictions

dites quantitatives (quotas) entre 1958 et 1970 permet de multiplier par 6 les échanges entre les états

membres. Avec les traités de Rome, la construction européenne est passée à une vitesse supérieure au moins

sur le plan économique.

Le Royaume-Uni tente alors de lancer un projet concurrent en créant en 1959 par le traité de Stockholm

l’AELE (Association économique de libre-échange) à laquelle adhèrent le Danemark, la Suède, la Norvège,

le Portugal, la Suisse et l’Autriche.

Mais l’AELE n’est pas dans la même logique intégrative que la CEE.

L’AELE est une simple zone de libre-échange alors que la CEE aboutit à une union douanière avec mise en

place d’un tarif douanier extérieur commun. Au sein de l’AELE, il n’y a pas non plus de volonté

d’harmoniser les politiques économiques à l’inverse de la CEE et au niveau institutionnel, l’AELE ne repose

pas sur des institutions( elle s’appuie seulement sur un secrétariat permanent à Genève et un Conseil des

ministres).

-une Europe d’abord à six

C'est donc une Europe à 6 qui se met en place au début des années 1960 .Dans les années 1959-1962, les

échanges intracommunautaires se libéralisent au niveau des produits industriels. Les 6 décident de

développer une politique agricole commune : la PAC. Celle-ci est une des plus anciennes politiques

communes de la communauté européenne puisqu'elle date de 1962.

Ses objectifs sont l'accroissement de la

productivité, d'avoir des marchés agricoles stables, d'assurer un niveau de vie correct aux agriculteurs... Elle

repose sur des systèmes d'aides et de protection.

Il s’agit d’organiser les marchés agricoles européens, de

fixer des prix communs.

Dans le cadre de la PAC est ainsi crée le Fonds européen d’organisation et de

garantie agricole (FEOGA) qui a en charge la PAC et son financement. (voir plus bas)

Le 1er juillet 1968, l'union douanière est une réalité : les droits de douane ont été supprimés.

Toutefois, à

deux reprises, en 1963 et 1967 la France s'oppose à l'adhésion du Royaume-Uni dans la CEE. Entre juin

1965 et janvier 1966, le général de Gaulle s'était opposé à la prise de décision à la majorité lors des conseils

des ministres préférant le système de l'unanimité. Même si la construction européenne a pris forme, on est

encore très loin d'une Europe unie notamment sur le plan politique. Lors de la conférence de La Haye en

décembre 1969 une union économique et monétaire est envisagée mais ce projet n’aboutit pas.

2/ Les premiers approfondissements et élargissements : la construction d'une Europe économique et institutionnelle

A/ Une Europe qui fonctionne

a/ Un accélérateur économique

-des économies dynamisées

La construction européenne est incontestablement un accélérateur économique favorisant la croissance. Les

échanges entre les états membres augmentent : puisque la part des échanges intracommunautaires est passé

en ce qui concerne la France de 26% en 1958 à 55% en 1973 et pour les exportations de 28 à 56% les

économies des 6 sont de plus en plus liées et interdépendantes.

Le PNB moyen des états progressent de 70%

entre 1957 et 1970. La construction européenne participe à la croissance économique des 30 glorieuses en

favorisant la demande.

-des marchés qui s'ouvrent

Les marchés se sont ouverts et pas seulement entre les 6 états membres. La CEE a ainsi signé les accords

de Yaoundé avec des états africains nouvellement indépendants. La CEE s'ouvre aussi à des partenaires non

européens s'inscrivant dans une perspective plus large. Au début des années 1970, des accords de libre

échange sont signés avec les membres de l'Association européenne de Libre échange (AELE) : en juillet

1972 avec l'Autriche, l'Islande, la Suisse et la Suède puis en 1973 avec la Norvège et la Finlande.

Il faut

rappeler que l' AELE avait été initiée en 1960 par le Royaume-Uni afin de créer une zone de libre échange.

En 1960, en plus du Royaume-Uni, adhèrent à l' AELE : la Norvège, le Danemark, la Suisse, le Portugal,

l'Autriche et la Suède. L' Islande adhère en 1970 (La Finlande en 1986, le Liechtenstein en 1991).

b/ La mise en place de politiques communes

-la PAC : une réussite trop belle ?

La PAC avait donc plusieurs objectifs : un meilleur niveau de vie pour les agriculteurs, des marchés stables,

la sécurisation des approvisionnements et de ce fait une indépendance agricole et des prix raisonnables pour

les consommateurs. La PAC suppose la libéralisation des échanges, l'harmonisation des règlements entre les

états membres, la fixation de prix agricoles communs... les marchés agricoles sont également protégés contre

les importations à bas prix par des taxes sur les produits importés et des changements des cours mondiaux.

Enfin les exportations agricoles sont favorisées afin que les agriculteurs européens soient compétitifs à

l'échelle mondiale : elles bénéficient d'un soutien par le versement de la différence de prix aux agriculteurs

entre les cours européens et les cours mondiaux.

Le financement de cette PAC se fait par le FEOGA (Fonds

européen d'organisation et de garantie agricole. La CEE rachète même ce qui est produit en trop afin de les

stocker et de le mettre ultérieurement sur les marchés.

-mais des limites réelles

La PAC a pour conséquences d'améliorer la productivité et les productions sont constamment en hausse.

Ainsi le taux d'auto-approvisionnement de la CEE est passé entre 1973 et 1984 de 90% à 123% pour le

Sucre, de 90% à 105% pour les céréales... Mais le problème est que dans plusieurs domaines (comme la

production laitière) la production est supérieure à la consommation donc il y a surproduction.

Le stockage de

cette surproduction tout comme la restitution aux agriculteurs de la différence entre les cours européens et les

cours mondial a un coût de plus en plus élevé. Parallèlement, de nombreux états non membres de la CEE

contestent un système qui protège l'agriculture de la CEE. La politique agricole commune est l'exemple d'une

politique qui a « trop bien marché ». Elle a néanmoins permis de faire de l'agriculture européenne la 2e

agriculture mondiale derrière les E-U.

B/ Une Europe en voie d'élargissement progressif

La réussite économique de la CEE pousse certains Etats à vouloir intégrer la CEE. Très tôt la CEE

conclut des accords d’associations avec plusieurs Etats : la Grèce en 1961, la Turquie en 1963, Malte en

1970. En 1963, la CEE a aussi passé des accords avec plusieurs pays africains avec les accords de

Yaoundé...

La CEE n’est pas repliée sur elle-même. Elle est devenue attractive et c’est pourquoi dès 1961 le

Royaume-Uni demande à intégrer la CEE tout comme le Danemark, l’Irlande ou encore la Norvège.

a/ Le Royaume-Uni : « je t'aime, moi non plus »

Le Royaume-Uni avait été réticent à s'inscrire dans le projet européen dans les années 1950 . une partie des

hommes politiques britanniques voyaient dans l'éventuelle adhésion au projet européen la perte de la

souveraineté britannique. Le Royaume-Uni accordait également beaucoup d'importance à sa relation

privilégiée avec les E.-U ainsi qu'au Commonwealth. Son intérêt pour le projet européen ne pouvait être que

limité.

Comme nous l'avons vu le Royaume-Uni a constitué en 1959 une Association économique de libre

échange (AELE) par le traité de Stockholm devant être en position de concurrence par rapport à la CEE.

Mais l' AELE est une simple zone de libre échange sans harmonisation des politiques économiques et sans

véritables institutions à l'exception d'un secrétariat dont le siège est à Genève.

-le cas britannique confrontée à ...

C'est un gouvernement conservateur celui de Macmillan qui propose en 1961 la candidature du Royaume-

Uni à l'entrée dans la CEE. Les Britanniques avaient changé d'avis en grande partie pour des raisons

économiques. La croissance économique est plus importante pour les 6 états membres de la CEE que pour le

Royaume-Uni.

Mais la France par le biais du général de Gaulle oppose son veto à l 'entrée du Royaume-Uni

en 1963 ; une opposition réitérée en 1967 suite à une seconde demande cette fois d'un gouvernement

travailliste : celui de Harold Wilson.

-l'hostilité française

Le général de Gaulle est hostile à l'intégration du Royaume-Uni surtout pour des raisons politiques. L'entrée

du Royaume-Uni dans la CEE selon lui permettrait aux E.-U d'influer sur la politique européenne : le

Royaume-Uni est perçu comme le cheval de Troie des E-U.

Le général de Gaulle n'a donc aucune confiance

dans la politique menée par les Britanniques.

Les choses vont évoluer avec l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou. Lords d'une conférence

organisée à La Haye en décembre 1969, Pompidou retire le veto de la France à l'adhésion du Royaume-Uni.

Un accord est signé entre les six membres de la CEE et le Royaume-Uni le 23 juin 1971.

b/ 1973 : un premier élargissement

-trois nouveaux entrants...

Des négociations se sont également ouvertes avec l'Irlande et le Danemark. Le 22 janvier 1972 est signé le

traité d'adhésion : entre mai et octobre, l'adhésion est ratifiée soit par le Parlement comme au Royaume-uni

soit par référendum comme en Irlande (83% de oui) et au Danemark ( 63,5%). Le 1er janvier 1973, trois

nouveaux états intègrent donc la CEE : le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande.

L' Irlande voit dans

cette adhésion des opportunités pour davantage se développer en étant moins dépendant du Royaume-Uni.

Quant au Danemark, il est le premier état scandinave à rejoindre la CEE après le refus d'adhésion par

référendum de la Norvège en septembre 1972 ( 53% de voix contre). La CEE est passée de 6 à 9.

-dans un contexte délicat

Le contexte de ce premier élargissement n'est pourtant guère favorable. La CEE est confrontée à la crise

monétaire en provenance des E.-U : les E.-U abandonnent les taux de change fixes contrairement à ce qui

avait été fixé lors des accords de Bretton Woods. Les monnaies des états membres de la CEE deviennent

fluctuantes. Parallèlement le premier choc pétrolier de 1973-1974 affecte la croissance économique : la fin

des « 30 glorieuses » s'opère. Les états de la CEE entrent dans une période de crise économique. Dans ce

contexte délicat, les Britanniques demandent de renégocier un certain nombre de choses en particulier leur

contribution au budget de la CEE. En 1979 , Margaret Thatcher fait la même demande obtenant une

réduction notable de la participation financière britannique à partir de 1984 : le R-U par ses demandes

contribue à une construction européenne bancale et à la carte.

3/ Une Europe de plus en plus plus intégrée et élargie pour des enjeux essentiels

Au début des

années 1970 avant que la crise ne se déclenche, les dirigeants européens la création d’une Union économique

et monétaire qui ne voit pas le jour dans un tel contexte. Face à cette crise, les Etats membres ne mènent pas

une politique économique commune montrant à cet égard ses limites.

Une nouvelle relance de la

construction européenne s’opère toutefois dans les années 1980. De nouvelles initiatives sont lancées comme

le projet scientifique Eurêka en 1985 ou le programme Erasmus en 1987 mais il est nécessaire d’aller encore

plus loin.

A/ Une Europe s'approfondissant par étapes

a/ L'acte unique européen : un temps fort de la construction européenne

L'Acte unique européen décidé en 1985 sur une proposition de la commission européenne et adopté par le

Conseil européen réuni à Bruxelles en mars 1985, est un moment important d'une intégration

supplémentaire des économies européennes.

L 'Acte unique est signé le 17 février 1986 à Luxembourg,

entre en vigueur en juillet 1987 avec la date butoir du 31 décembre 1992 pour la réalisation du marché

unique Auparavant, à la fin des années 1970, les membres de la CEE avaient mis au point un système

monétaire européen (SME) afin d'atténuer les fluctuations des différentes monnaies.

-la formation progressive d'un véritable marché unique

L'Acte unique européen est fondamental car il décide, pour 1993, la formation d'un véritable marché

unique dans lequel les marchandises, les capitaux et les hommes circuleront librement. L'acte unique est de

ce fait décisif dans ce que la CEE devient économiquement : une réelle zone de libre échange.

Pour favoriser

ce marché unique, il est décidé d'accroître les compétences de la communauté européenne. Cet acte unique

est donc entré en application en 1993.

-des perspectives nouvelles

Des perspectives nouvelles s'offrent à l'Europe en particulier au niveau économique : des perspectives à

développer et approfondir. L'intégration économique est de ce fait importante renforçant le poids de la CEE.

La CEE décide donc de pousser son intégration et devient un modèle pour les Unions régionales.

En effet,

elle est l’union régionale qui pousse le plus loin l’intégration de ses membres.

Il faut ajouter d’autres accords importants dont les accords de Schengen signés en 1985. Ces accords ont

créé un espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires tout en veillant à une sécurité des

frontières extérieures de l’UE. L’espace Schengen comprend actuellement 22 états membres de l’UE (le

Royaume-Uni, l’Irlande, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie n’en sont pas membres) et 4 états associés qui

n’appartiennent pas à l’UE/ Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein.

b/ De Maastricht à l'Euro : une Europe renforcée

-le traité de Maastricht : un autre temps fort

L'Acte unique européen est complété par un autre moment fort à savoir le traité de Maastricht signé en

1992. Ce traité comporte des aspects économiques certes mais aussi des aspects politiques.

Economiquement, ce traité prévoit la mise en œuvre d'une monnaie commune aux états membres afin

d'approfondir encore davantage l'Europe économique notamment par une intégration monétaire. Le traité de

Maastricht permet la création d'une citoyenneté européenne avec la possibilité pour tout membre d'un état

de la CEE de participer si il réside dans une commune d'un état membre de voter aux élections municipales.

Il s'agit d'une première étape vers une intégration citoyenne. Il décide aussi de mettre en place

progressivement une politique étrangère et de défense commune.

Enfin il opère un changement de nom : la

CEE devient l'Union européenne. La ratification du traité se fait dans les différents états membres : le traité

est approuvé difficilement par référendum en France en septembre 1992 (51% de oui) et est même rejeté au

Danemark (le 2 juin par 50,7% des danois) avant d'être accepté lors d'un second vote en 1993 (en mai 1993).

-l'Euro et la zone euro : une intégration économique et monétaire renforcée

L'un des axes forts de Maastricht est la décision d'une union monétaire. La première étape est la réalisation

entre juillet 1990 et décembre 1993 de la libre circulation des capitaux. Une seconde étape à partir de 1994

met en place une meilleure coordination des politiques économiques et définis des critères à respecter afin

d'adopter la monnaie unique (déficit public inférieur à 3% du PIB, une dette publique inférieure à 60% du

PIB, une inflation qui ne doit pas dépasser de plus de 1,5% celle des 3 pays où les prix sont les plus

stables...).

La dernière étape est la création d'une monnaie unique au 1er janvier 1999 ainsi que d'une Banque

centrale européenne (BCE dont le siège est à Francfort). L' Euro devient une monnaie unique pour les

états ayant choisi d'adhérer à ce principe.

En 1999, onze états en font partie : Allemagne, Autriche, Belgique,

Espagne,Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. La Grèce rejoint la zone euro en

2001, la Slovénie en 2007, Chypre en 2008 tout comme Malte, la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la

Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015.

B/ Une Europe toujours plus large

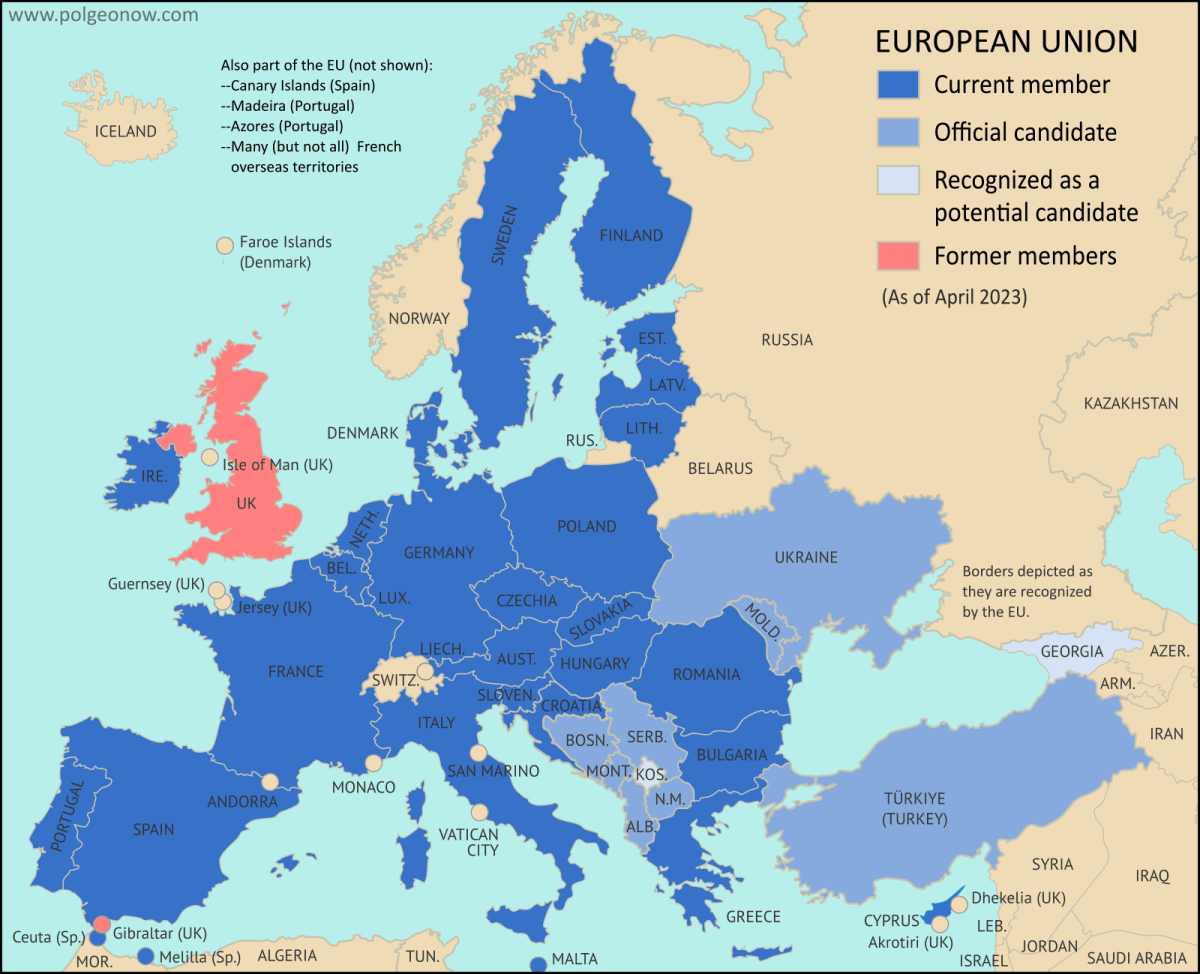

L'UE va parallèlement poursuivre son élargissement passant de 9 en 1973 à 28 en 2013. Ce processus

d’élargissement est fondamental et va s’accélérer avec la fin de la guerre froide et les perspectives

d’élargissement vers l’Europe de l’Est.

a/ de 9 à 15

-un élargissement vers le sud

La CEE s'élargit d'abord vers l'Europe du Sud : la Grèce en 1981 et l'Espagne et le Portugal en 1986. La

CEE et la Grèce avait noué une association en 1962 mais les relations s'étaient nettement refroidies avec la

période de dictature de la Grèce entre 1967 et 1974 (« régime des colonels »). Les relations ont repris avec le

retour de la démocratie. La Grèce pose sa candidature en juillet 1975, le traité d'adhésion est signé en mai

1979 pour prendre effet en juillet 1981.

L' Espagne avec la dictature de Franco ne pouvait prétendre à entrer dans la CEE : la mort de ce dernier en

novembre 1975 et la mise en place de la démocratie vont permettre de changer la donne. Les négociations

entre l'Espagne et la CEE aboutissent à l'adhésion au 1er janvier 1986. Quant au Portugal, son entrée était

impossible du temps de la dictature de Salazar (ce dernier décède en 1970). La révolution dite des oeillets en

1974 permet au Portugal la transition vers la démocratie. Le Portugal intègre la CEE au 1er janvier 1986.

-1995 : l'entrée de pays riches

L' Acte unique européen tout comme le traité de Maastricht poussent la CEE à définir de nouvelles relations

avec les états membres de l' AELE : Norvège, Finlande, Autriche, Suède, Suisse et Liechtenstein avec

lesquels elle a des relations économiques par le biais d'accords bilatéraux.

Parallèlement certains états de l'

AELE voit la formation d'un marché unique comme un élément intéressant. Des négociations aboutissent le

2 mai 1992 à Porto à la signature d'un traité créant l'espace économique européen, (EEE) entre les membres

de la CEE et de l' AELE. L'EEE devient une étape pour l'intégration de nouveaux états dans l'Union

européenne. L' Autriche, la Finlande et la Suède décident d'intégrer l'UE ce qui se réalise au 1er janvier

1995. par contre, la Norvège et la Suisse rejettent l'adhésion par référendum et l'Islande préfère rester dans le

cadre de l' EEE. L' Union européenne se compose désormais de 15 états membres.

b/ Un élargissement fondamental vers « l'autre Europe »

Un élargissement plus fondamental et important se prépare avec la fin du communisme en Europe de l'Est en

1989. la réunification de la RFA et de la RDA tout comme l'abandon du communisme, l'éclatement de

l'URSS modifient l'Europe. Les dirigeants de l’UE vont proposer aux pays d’Europe de l’Est d’intégrer le

projet européen à terme à condition de remplir un certain nombre de critères.

-2004 : 10 nouveaux entrants modifiant la nature de l'Europe : un « big bang » (Pascal Fontaine)

Le conseil européen qui se tient à Copenhague en juin 1993 affirme la vocation des pays d'Europe centrale et

orientale (PECO) à entrer dans l'UE. Cette entrée est possible à condition de remplir trois critères : un critère

politique qui est la présence d'institutions stables avec une garantie de la démocratie et des droits de

l'homme ; un critère économique à savoir l'existence d'une économie de marché viable c'est-à-dire capable

d'affronter la concurrence en Europe et enfin le critère de la reprise des acquis communautaires soit la

capacité à assumer les obligations liées à l'appartenance à l'UE.

Dès lors entre 1994-96, 10 états font acte de

candidature : la Hongrie (1994), la Pologne (1994), la Bulgarie (1995), l'Estonie (1995), la Lettonie (1995),

la Lituanie (1995), la Slovaquie (1995), la Roumanie (1995), la République tchèque (1996) et la Slovénie

(1996). Deux états hors Europe centrale avait posé leur candidature en 1990 : Chypre et Malte.

Les

négociations d'adhésion commencent en 1997. Le 1er mai 2004, dix nouveaux états adhèrent à l'UE :

Chypre, Malte, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Lituanie, Lettonie et

Estonie. Il s'agit pour reprendre l'expression de Pascal Fontaine d'un véritable « Big bang ». La population

de l'UE passe de 275 millions d'habitants à 450 millions.

-2007 à 2013 : l' élargissement se poursuit plus timidement

L'élargissement se poursuit avec la signature des traités d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie en avril

2005 avec une entrée effective en janvier 2007. en 2007, l'UE dépasse les 500 millions d'individus. En

octobre 2005, des négociations s'ouvrent avec la Croatie et avec la Turquie qui n’aboutissent pas pour la

Turquie. La Croatie signe un traité d'adhésion en 2011 puis devient membre de l'UE au 1er juillet 2013 :

l'UE compte désormais 28 états membres.

C/ Des enjeux déterminants et des tensions

La construction européenne n'est pas achevée : l'Union européenne peut à la fois s'approfondir et poursuivre

ses élargissements. L'UE est d'ailleurs à la croisée des chemins : veut-on plus d'Europe ou une Europe moins

présente ? Le Brexit de 2016 marque incontestablement un ralentissement de la construction européenne et

de nombreuses questions se posent quant à la pérennité du projet européen.

a/ Des enjeux politiques et économiques

L'UE est confrontée à plusieurs enjeux et défis qu'elle doit tenter de relever si elle veut poursuivre sa route.

Elle est actuellement en difficulté avec des divergences importantes entre ses états membres sur ce qu’elle

doit être.

-les enjeux politiques : jusqu'où poursuivre l'élargissement ?

Veut-on une Europe fédérale ou non ?

Les enjeux politiques sont importants surtout dans un contexte de crise. En effet, l'UE est confrontée depuis

2008 à une crise économique qu'elle ne parvient pas à surmonter. Elle doit affronter des problèmes externes :

migrations, interventions éventuelles à l'extérieur... sans oublier une lutte contre un euroscepticisme

grandissant.S’est ajouté cette année la crise sanitaire liée au Covid 19 avec des Etats européens dans

l’incapacité d’apporter des réponses communes tant sur le plan sanitaire qu’économique.

L'un des enjeux est précisément la nature de l'Union européenne. Cette union doit-elle se confondre avec

l'Europe avec de nouvelles entrées ? De nouveaux élargissements sont envisagés en particulier pour les états

des Balkans dont la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine...

Le cas de la Turquie se pose de façon

récurrente : la Turquie peut-elle adhérer à l'UE ? Est-elle ou peut-elle être européenne ?

Dans une autre perspective, veut-on à terme une Europe fédérale ou le maintien d'une Europe des nations ?

Ou plus simplement veut-on une intégration politique et institutionnelle supplémentaire avec des états prêts à

abandonner des éléments de leur souveraineté ? Ces questionnements sont fondamentaux pour donner une

direction au projet européen.

-les enjeux économiques : veut-on une Europe plus sociale ?

L' Union est-elle un simple marché ?

Autres enjeux : les enjeux économiques et sociaux. L' Union européenne doit -elle être une simple zone de

libre échange ou une économie plus intégrée où les politiques fiscales, sociales seraient harmonisées ? L'

Union européenne doit-elle davantage protéger son marché ou s'ouvrir davantage ? Dans le cadre d'une

ouverture plus importante, doit-elle signer un accord de libre échange avec les Etats-Unis à savoir le traité

transatlantique ? L’UE comme le font les Etats-Unis ou encore la Chine ne doit-elle pas pratiquer une

véritable politique protectionniste et de réindustrialisation ?

b/ Des tensions et des perspectives peu enthousiasmantes

L'UE est incontestablement entrée dans une période de turbulences politiques et économiques induisant une

perte de confiance dans sa capacité à réagir. Les citoyens européens n’ont plus confiance dans les institutions

européennes, une perte de confiance se traduisant par une fort euroscepticisme.

-des tensions internes qui se multiplient : zone euro en crise, cas britannique...

Les tensions internes à l'UE ces derniers mois se sont accrues. La zone euro connaît une crise économique

certaine dont l'un des épisodes est la crise de la dette affectant plusieurs états : Grèce, Espagne, Italie,

France...

Le cas de la Grèce est particulièrement marquant car à cette occasion a été évoquée une sortie

forcée de l'Euro mettant de fait en péril l'unité de cette zone euro. C'est une crise qui a de plus mis en exergue

les différences de point de vue entre états européens (France et Allemagne notamment).

Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de son premier ministre David Cameron, envisageait une éventuelle

sortie de l'Union européenne (le Brexit) : un référendum est organisé en 2016. En juin 2016, le référendum a

lieu aboutissant au Brexit. La sortie du Royaume-Uni est un tournant car c’est la première fois que l’UE se

rétrécit alors qu’elle était dans une dynamique d’élargissement (s).

Au Brexit se greffent des divergences à plusieurs niveaux notamment sur les politiques à mener par rapport

aux migrants avec une crise des migrants ayant fortement affecté l’UE en 2015 sans oublier les tensions entre

les pays d’Europe de l’Ouest et ceux d’Europe de l’Est (Hongrie, Pologne).

L’UE connaît des fractures qui

freinent la poursuite du projet européen.

De façon plus générale, de plus en plus d'européens doutent de l'Union européenne et de son fonctionnement

(l'euroscepticisme) : des doutes se traduisant par de fortes abstentions aux élections européennes et par une

montée des mouvements anti-européens qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite.

-des difficultés par rapport à l'environnement proche : Ukraine, Russie : que faire ?

L'UE est enfin confrontée à des difficultés par rapport à son environnement proche. La crise ukrainienne

depuis 2014 traduit une difficulté à définir des positions claires par rapport à la Russie. Cette crise est

révélatrice de l'incapacité de l'UE à réellement peser politiquement. La crise actuelle des migrants est aussi

révélatrice des tensions entre membres de l'UE : certains états n'étant aucunement favorable à l'ouverture des

frontières et à l'accueil des migrants (Pologne, Hongrie...).

Bilan

La construction européenne repose sur un projet politique et économique qui n’est pas encore achevé et qui

semble même à l’arrêt. Ce projet est en panne et a besoin d’être relancé dans un contexte géopolitique

mondial tendu : les difficultés pour l’UE sont nombreuses. L’Union européenne semble être à un tournant de

son histoire.